技術・技能

注目記事

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.15

2025.11.05

常温程度の苛性ソーダは、炭素鋼に対して全面腐食性は小さいため、配管材料として一般的に炭素鋼が選択される。ただし、苛性ソーダは、その濃度によるが室温程度で凝固する可能がある。このため、炭素鋼製配管にスチームトレースが施工されることが多い。 配管内に苛性ソーダを連続的に流している場合は問題とならない場合が多いが、受入れ配管などで間欠的に苛性ソーダを流す場合や、苛性ソーダ流量の少ない小径配管などでスチームトレースを流した状態に放置すると、図1) に示すように配管の温度が炭素鋼で応力腐食割れの生ずる温度(約50℃)を超える可能性がある。その場合に、溶接部など残留応力が存在する部位で応力腐食割れが発生し、これが板厚を貫通し、苛性ソーダの漏洩に至る。

第8回 設備管理と潤滑管理

2025.11.10

RMFJ株式会社久藤 樹

サステナブルなモノづくりのために No.105

2025.12.03

この連載でも何回か紹介していると思うのだが、精密工学会ライフサイクルエンジニアリング専門委員会(絶賛、会員募集中です。専門委員会などといかめしい名称ですが、ただの勉強会です)で、先日、自動車リサイクル工場の見学に行った。見学自体は大変楽しい、興味深いものだったのだがそこで伺った話がなかなか憂鬱なものだった。 ご存知かと思うが、自動車リサイクル業界は、数あるリサイクル業の中でも最大のもので、廃車を引き取ってきて、解体して、破砕機(シュレッダー)にかけて、そこから、鉄、銅、アルミなど取り出してきてリサイクルし、残りはシュレッダーダストとして燃やすか、埋め立てる。というのが基本の流れで、国内リサイクルのメインの流れとなっている。 憂鬱な原因の第一は、商売のタネの廃車が減っていることである。まず、自動車販売台数が減っている。日本の人口減少は止まらないし、都会の若者は車を買わず、カーシェアリングがすっかり一般的になった。ここまでは皆さん想像がつくだろう。大きいのは、中古車の海外流出が止まらないことである(ただし、外国に規格がない軽自動車はほとんど輸出されないらしい)。 例えば、2019年度には、処理した廃車が約340万台、輸出が約100万台であったのが、2023年度には廃車が約270万台に減って、輸出が約160万台に増えている(https://www.jarc.or.jp/data/index/)。これは世界に名高い「高品質で長寿命な日本車(例えば、アフリカはランクルじゃないととか)」のお陰であって、日本型ものづくりの誇れるところであり、廃車に回すよりも使えるのなら中古車として再使用した方が資源面でもメリットがある。 国内での自動車の平均使用期間は13〜4年であって、諸外国に比べると大分短いし、日本人は丁寧に乗る、近年の円安で日本の中古車が割安になっている。という話はよく聞く話だが、決定的な役割を担っているがオークション業者である。解体業者が今までは逆有償で(つまり、カーオーナーからお金を貰って)引き取っていた廃車がオークションで売れてしまう、走らない車にも値がつくという状況だそうだ。 ここで大きいのは自動車リサイクル券の存在である。多くの人が意識していないが、自動車リサイクル法は前払い方式で、皆さん新車購入時にリサイクル料金(約10,000円)を先払いしており、リサイクル券が車検証と一緒に保管してあるはずである。廃車時には、この10,000円で、フロン、エアバッグ、シュレッダーダストの処理料金が賄われるのだが、中古車を輸出するときには、この10,000円が返還される。つまり、オークションを介して安い中古車を購入する輸出業者にしてみると、この10,000円は儲けとして確約されている訳である。この結果、オークション業者に対抗するためにお金を払って廃車を引き取らざるを得ず、解体業者にとってはコストアップになり、廃車も集まりにくくなる訳である。

第3回 潤滑油の粘度と粘度指数

2025.06.02

RMFJ株式会社久藤 樹

記事一覧

第150回「オルガン講義 と 固有振動数」

2025.09.01

第6回 軸と軸受の力学(その3)

2025.09.01

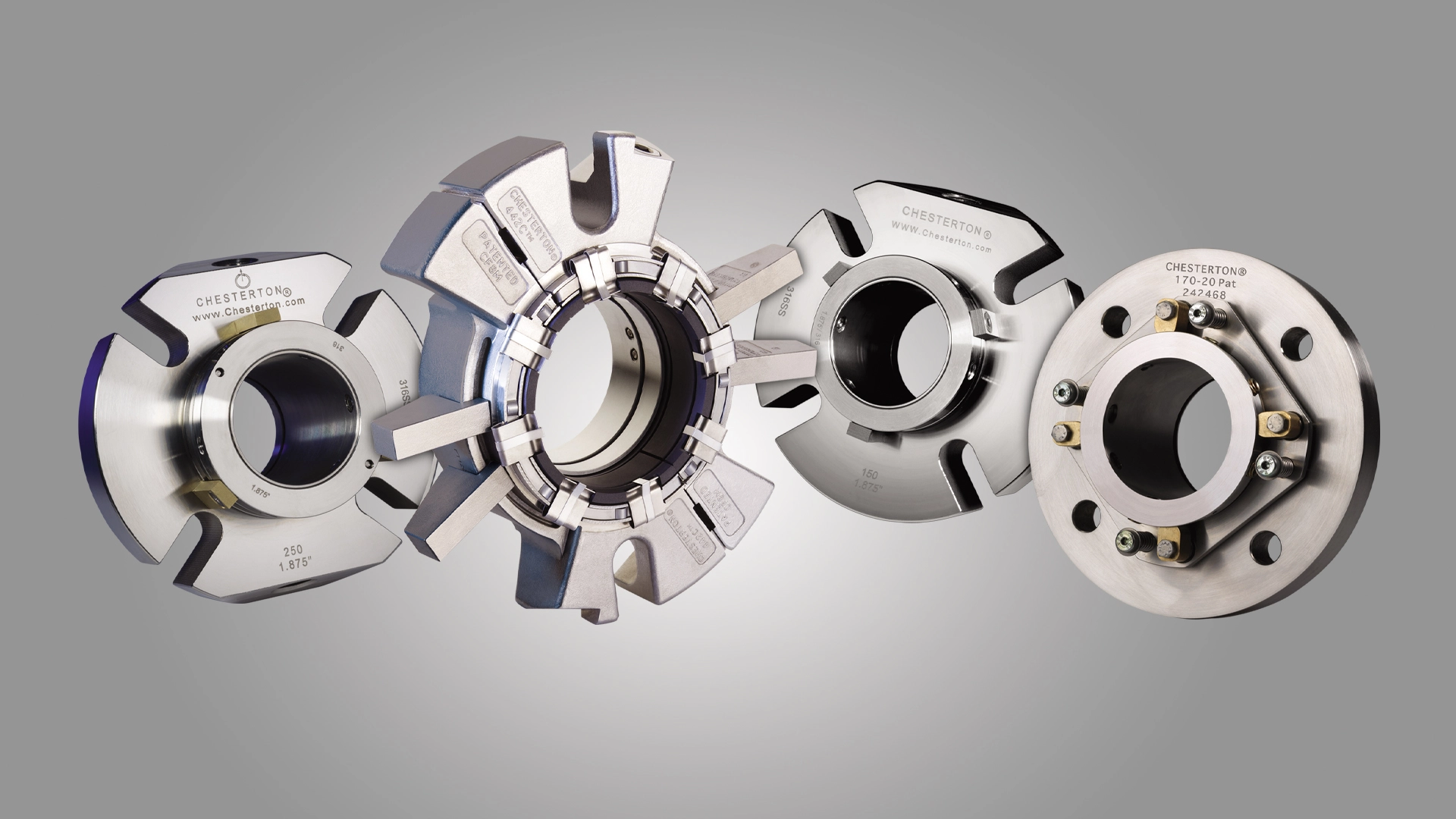

優れたメカニカルシール設計が持つ5つの重要な特徴

2025.09.01

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.11

2025.09.01

サステナブルなモノづくりのために No.102

2025.09.01

せつびさんとカンリさんの「モノづくり品質の基本のキ」#5 良い仕事をするための基本~その3 QC7つ道具①

2025.08.18

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.10

2025.08.18

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.9

2025.08.01

第149回「マッサージロボ と 重さによる力の出力」

2025.08.01

ドローンを活用したスマート保安への取り組みと課題

2025.08.01

第5回 工作機械の潤滑油

2025.08.01

第5回 軸と軸受の力学(その2)

2025.08.01