ハザードとリスク

立秋を過ぎたが、残暑もまた記録的になっているはずだ(本稿執筆の8月月初時点)。前回は急遽、暑熱対策について寄稿した。保全に関わる諸兄の中には、夏季の集中工事に携わった方々もおられよう。暑熱の影響をコントロールできたことを願うばかりである。

さて、前々回(第3回)で予告した通り、いよいよ「ハザード」を“登場”させ、リスクとの関係を再確認するところから再開する。

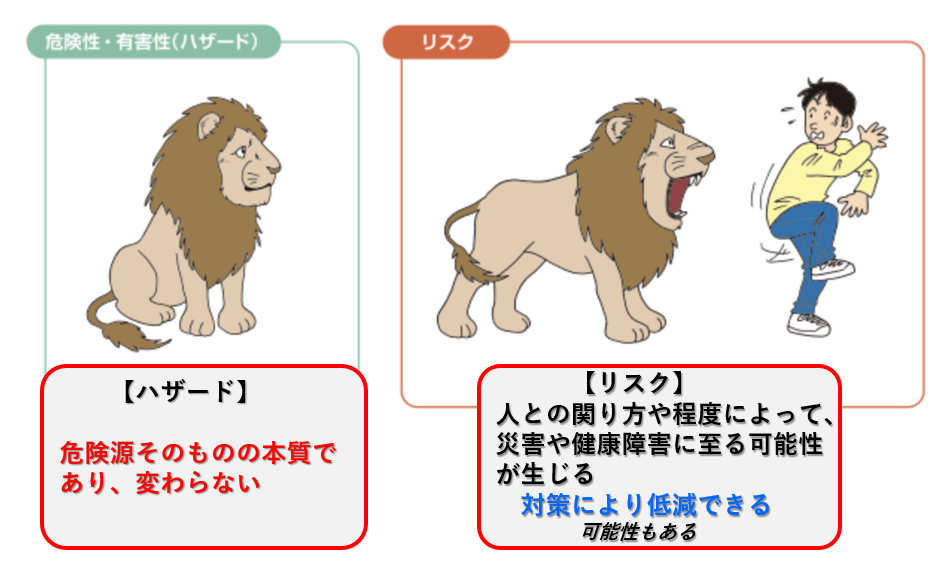

図表―1にハザードとリスクの関係を厚労省パンフレット等1)でお馴染みの絵で示した。左にはライオンというハザードはあるが、人がいないためライオンによる災害には結び付かない。しかし右のように、そこに人がいることでライオンに襲われ、ケガをする災害発生の可能性が生じる。これがリスクである。この2つを明確に区別して理解する必要がある。

図表ー1 ハザードとリスクの関係

(「職場の安全サイト,厚生労働省」の解説資料より作成)

本質としてのハザードそのものを排除することができなければ、次善の対策により、リスクを許容可能なレベルまで低減することによって、安全に作業できる方法を考える。これがリスクアセスメントに基づく対策のストーリーであり、ハザードはその起点となる。

ハザードを抽出するポイントは「邪念」を払って単純に考える2)ことにある。たとえば、「墜落事故の危険源は」との問いに、「作業者が安全帯を着用していなかったこと」などの解は、典型的な「邪念」の表れである。リスクアセスメントの視点からは、従来のKYや安全教育に残る「負の側面」と言えるので、答えた人を責めるのではなく、単純に「高所に(いる。いた。)」=位置エネルギー、として抽出される必要がある。同様に機械や電気も、その装置やシステムが持つエネルギー(kWh)で、化学物質ならば分類された毒性によって客観的に行うのが良い。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。