保全活動はがんばっているが、「今までの保全活動で本当に大丈夫なのだろうか?」という疑問や、「計画どおり保全を実行しているのに故障が減らない」といった悩みはないでしょうか。

このような悩みはどうして発生するのか? 日本プラントメンテナンス協会の調査結果をもとに、その原因を考えます。

うまく機能している保全とは?

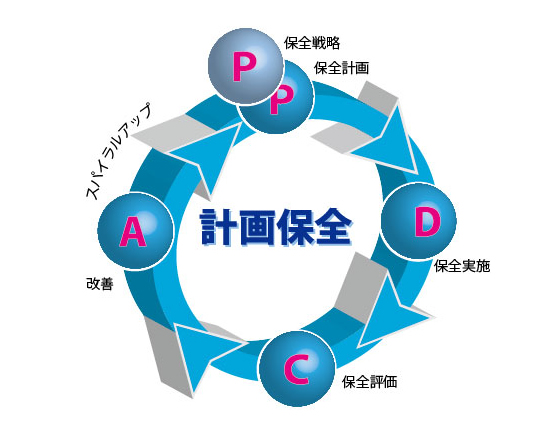

良い保全を行うためには、「保全の仕組み」がうまく機能していなければいけません。「保全の仕組み」とは、設備保全が合理性のある計画として立案され、実行し、その内容を評価して改善する。そして新たな保全計画を立てること、つまり「Plan:保全計画」「Do:保全実施」「Check:保全評価」「Action:改善」のPDCAサイクルを回していくことが「保全の仕組み」であり、しっかりとPDCAサイクルが回っていることが「うまく機能している保全」といえます。

PDCAサイクルが回っていない?!

日本プラントメンテナンス協会では、保全の「現状の姿」を正しく捉えて、目標となる「あるべき姿」を設定、そのギャップから課題設定・解決を図るための診断サービス「保全水準評価」を提供しています。

「保全水準評価」結果の傾向を見ると、「P(保全計画)」「D(保全実施)」はしっかりと実行しているが、「C(保全評価)」「A(改善)」は実行できておらず、仕組みの構築も不十分と感じている人や部署が多いことが分かりました。

保全計画どおりに保全はするものの、仕組みの見直しである「C(保全評価)・A(改善)」が不十分な状態では、PとDを繰り返すだけでPDCAサイクルが回りません。そのため、その場しのぎの保全になってしまい、「今の保全活動で何か悪いところはなかったか」と振り返って改善する「継続的な改善」ができなくなってしまいます。

「C(保全評価)」では、現場の声や、設備の状態をふまえた保全活動の成果や課題を、定量的・定性的に評価することが重要です。そして「A(改善)」では、その評価結果をもとに、保全計画の見直しや新たな施策を導入することで、次のサイクルに向けた質の高い保全活動へとつなげていくことが理想です。

よって、PDCAサイクルの「C(保全評価)・A(改善)」が不十分では、保全活動が単なるルーチンワークとなり、設備の信頼性向上やコスト削減といった、実現したい目標の達成が困難となります。

「C(保全評価)・A(改善)」がうまく実行できていない原因には、大きく3つが考えられます。

①人材の問題

近年の人手不足により、保全にかける人材や時間がないこと。また、保全の知識やスキルが属人化されることで、保全活動が特定の人の経験や勘に依存してしまい、評価や改善が個人の判断に委ねられてしまうことで、組織的なC(保全評価)・A(改善)ができなくなります。

②データの蓄積が不十分

そもそも保全を見直す文化がない、保全を見直すためのデータが蓄積できていないことが原因として考えられます。C(保全評価)を行うには、保全履歴や設備データの収集・分析が必要ですが、これらの情報が散在していたり、記録が手書きの場合、評価が困難になります。

③短期成果へのプレッシャー

製造業では、日々の生産目標や納期が厳しく、長期的な改善よりも短期的な成果が求められる傾向があります。設備の故障やトラブルが生産に直結するため、現場では「すぐに直す」「止めない」ことが優先されがちのため、C(保全評価)・A(改善)に時間やリソースを割く余裕がなくなります。

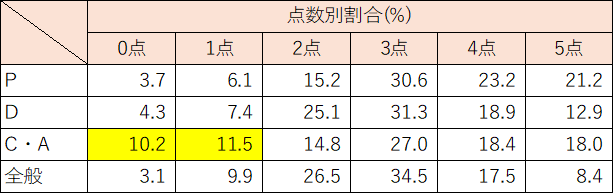

参考までに、「保全水準評価」のなかでもっとも簡便であり、WEBで実施できる自己診断「保全水準セルフチェック」の集計結果を説明します。

現状を知るための診断

保全水準セルフチェックは、保全の仕組みに関する「P(保全計画)」「D(保全実施)」「C(保全評価)・A(改善)」「全般」の17項目について自己診断を行います。自己診断は「0点:何もない状態」から「5点:基準や取決めを文書化、周知・運用し、定期的に見直しと改善をしている。 PDCAサイクルがしっかりと確実に回っている」の6段階で評価します。

診断項目は以下のとおりです。

「P(保全計画)」:保全の方針や目標を設定しているか。設備の重要度ランクが設定されているか…など

「D(保全実施)」:自主保全活動を実施しているか。保全に関する履歴は記入して整理しているか…など

「C(保全評価)・A(改善)」:故障原因分析書は作成しているか。保全に関する日報・月報・年報等は

作成しているか…など

「全般」:図面類は整備・管理され最新になっているか…など

苦手なのはCheckとAction?

保全水準セルフチェックの集計結果より、「P(保全計画)」「D(保全実施)」「C(保全評価)・A(改善)」「全般」の点数を割合でみると、他の項目と比べ「C(保全評価)・A(改善)」が0点、1点と低い点数の割合が高くなっており、「C(保全評価)・A(改善)」は仕組みの構築ができていないことが分かります。

自分たちの「保全の仕組み」を調べてみよう!

あなたの職場は「P(保全計画)」「D(保全実施)」ばかりで、「C(保全評価)」「A(改善)」が疎かになっておりませんか?

この記事を読んで自職場の「保全の仕組み」がうまく機能しているか気になった人は、ぜひ、PDCAサイクルの「C(保全評価)」となる保全水準セルフチェックで自己評価を行い、「A(改善)」をするきっかけにしてください。

より詳しく「保全の仕組み」を評価したい場合は、日本プラントメンテナンス協会の診断員による保全水準評価もございます。

しっかりとPDCAサイクルが回る「保全の仕組み」を構築し、「C(保全評価)」から様々な「A(改善)」を行い、より良いモノづくりを目指しましょう。

.jpg)