長年にわたり自主保全を継続している企業においては、自主保全活動の進め方に工夫を重ねることで、その内容を進化&深化させています。基本的な取組みから、経営や他の部門と繋がった成果に直結する取組みへ変化を遂げることで、より大きな成果を上げるようになっています。近年の自主保全の取組み例は以下のとおりです。

自主保全の長期的な取組み目標の設定

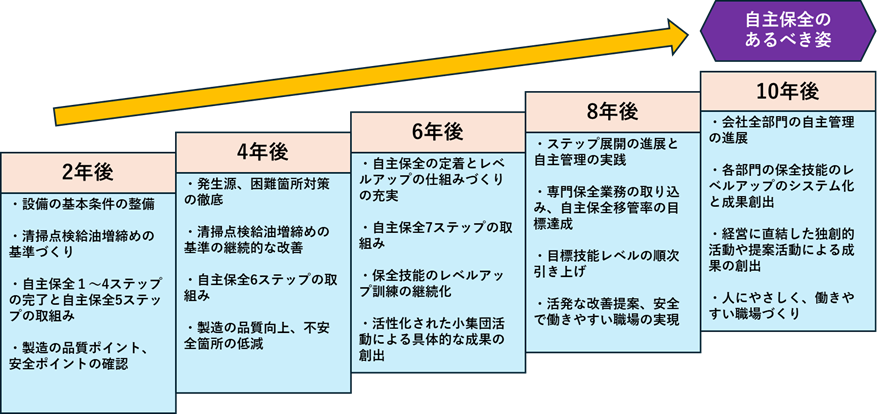

自主保全の当面の目標(基本条件の整備、第4ステップの診断合格等)を示すだけでなく、自主保全の将来における「あるべき姿」を描くことで、オペレーターは自主保全のねらいを長期的視点から理解するとともに、明確に示された方向性のもとで、活動をより効果的に成果へ結びつけていくことができます。

長期的な目標には、ステップ展開の取組みに加え、他の柱(活動)*との連携や技術・技能の向上、改善活動等が含まれます(図表ー1)。

*:「TPMによる企業や工場での活動」を参照 (https://info-jipm.jp/f/introduction-of-tpm/)

図表ー1 自主保全の長期的な取組み目標の設定(例)

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。