自主保全を効果的に進めるためのポイント

自主保全を効果的に進めるためには、以下のポイントが重要です。

1. 経営層のコミットメント

経営層が自主保全の重要性を認識し、積極的かつ従業員に対して明示的に支援することが不可欠です。トップダウンのサポートがあることで、全従業員の意識が高まり、活動がスムーズに進みます。

2. 全員の共通認識と部門間の協調

自主保全は、オペレーターだけに委ねるのではなく、工場幹部から第一線担当者まで、また製造部門はもちろんのこと、関連するすべての部門の全員による共通の理解が必要です。製造部門に対してどのような援助・協力をすべきか、各管理者間でミーティングを重ね、合意形成を図ります。

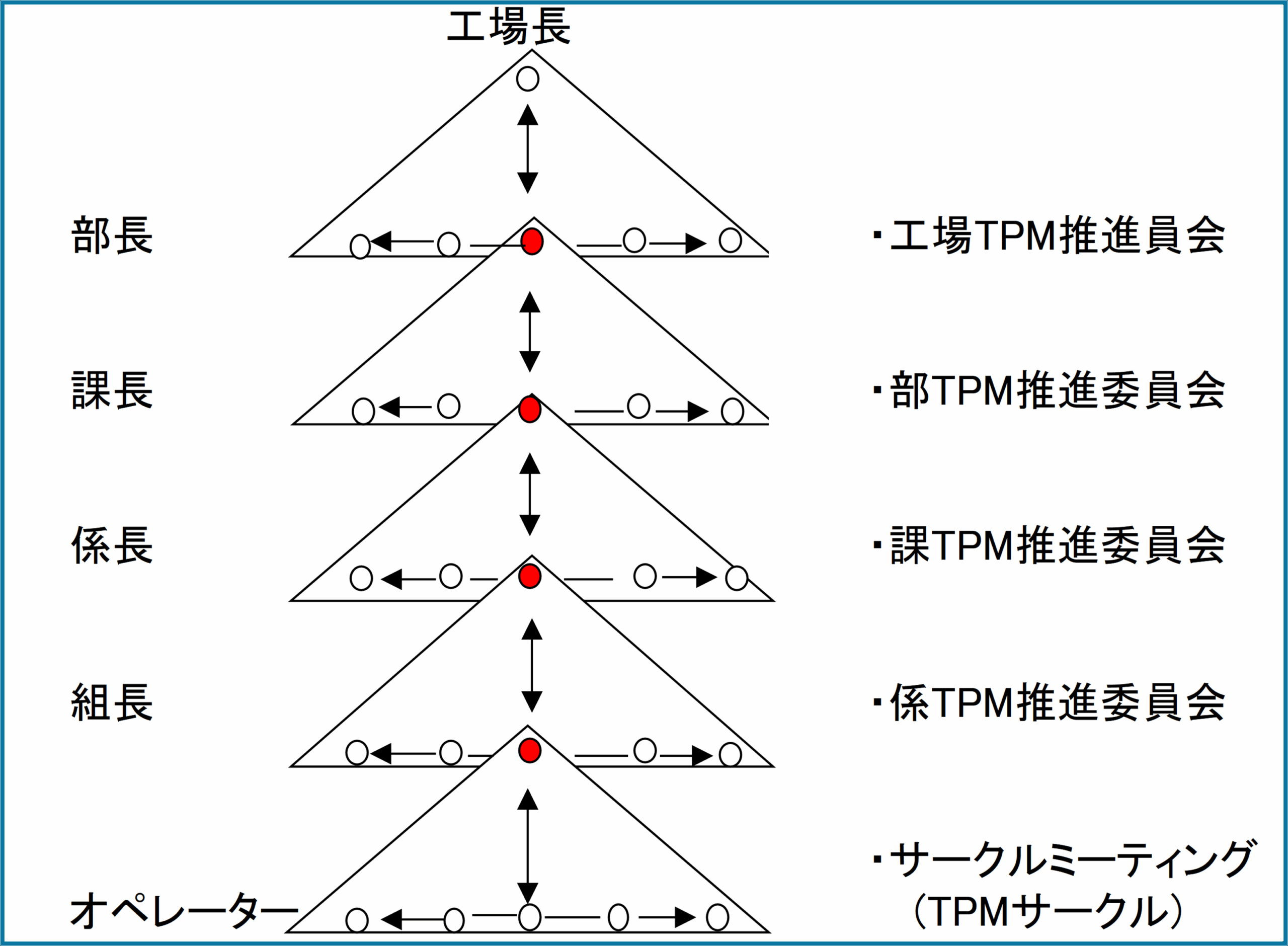

3. サークル活動主体(各階層別)

活動の主体を全員参加の重複小集団組織に置き、サークルリーダーは職制と一致することがポイントとなります。図表1のように、第一線の班長がリーダーとなり、自主保全サークルをつくり、5~6人程度の編成が理想的です。

図表ー1 重複小集団組織のイメージ

4. 継続的な教育と訓練

自主保全のスキルを向上させるためには、継続的な教育と訓練が必要です。ワンポイントレッスンや定期的な研修を通じて、従業員の知識と技能・技術を向上させます。

教育に当たっては、教育を受けたサークルリーダーが、その内容をサークルメンバーなどに教える「伝達教育」という手法が効果的です。サークルリーダーは教わった内容をそのままメンバーに伝えるのではなく、自サークルの現場や設備に合った形に置き換えてメンバーに伝えることが重要です。自分なりに工夫して人に教えることで、学んだことが自分のものになり、自身のレベルアップにつながる効果をもたらします。

5. 「目で見る管理」の徹底

「目で見る管理」を徹底することで、異常を早期に発見しやすくなります。視覚的な管理 手法を取り入れることで、誰でも簡単に設備の状態を把握できます(「自主保全」のススメ~自分の設備は自分で守る~③「目で見る管理」ご参照)。

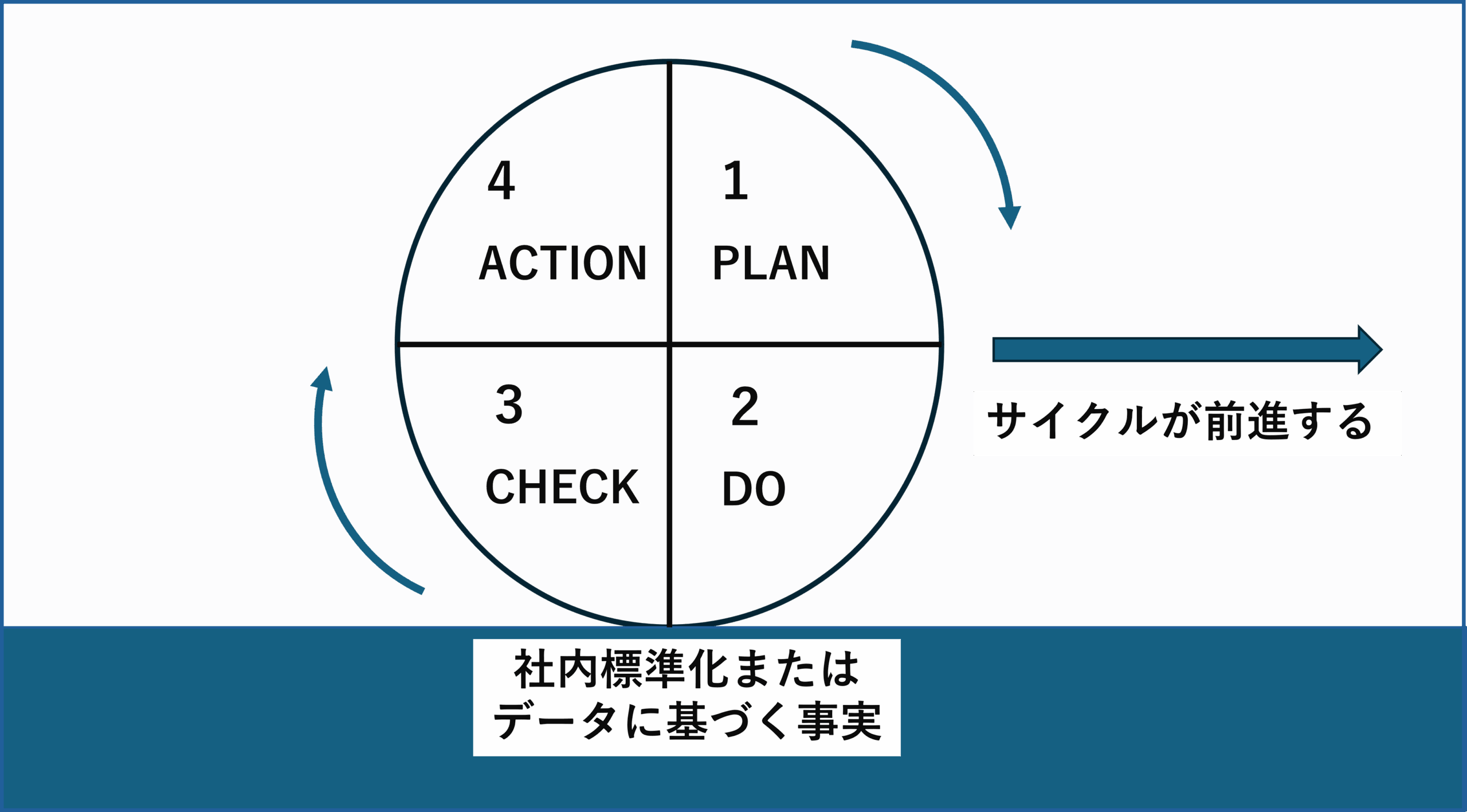

6. PDCAサイクルの実践

自主保全活動はPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回しながら進めることが重要です。計画を立て実行し、定期的に活動の進捗状況をレビューし、問題点を洗い出して改善策を講じます。PDCAサイクルをひと回りさせ、次回は一段上のレベルに到達するように繰り返し向上させること(=スパイラルアップ)が重要です。サークル活動をより活発にし、1人ひとりの改善能力を高め、成果を出すことを具体化するためには、個別改善テーマを示し、実践の場を通して、改善活動を進めることが望まれます。

7. 標準化と基準の設定

点検や保全の手順を標準化し、明確な基準を設定することで、誰でも同じ品質で作業を行えるようにします。これにより、作業のばらつきを減らし、効率を向上させます。標準と基準は、原則として、サークル活動を通じてオペレーター自ら作成し、自主管理の能力を身につけます。これらのポイントを押さえることで、自主保全活動を効果的に進めることができます。

次回は、自主保全によるメリットについて、現在製造業が抱える課題との関連で説明するとともに、近年の自主保全の取組みについても紹介します。

*日本プラントメンテナンス協会では、生産分野において日本最大級の資格である「自主保全士認定制度」を提供しており、過去に23万人を超える自主保全士が誕生しています。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。