「多管式熱交換器、冷却水の流速低下させるべからず」

多管式熱交換器(以下熱交と略す)は、化学プラントでプロセス流体を冷却するために用いられる共通性の高い機器である。冷却には、一過式冷却水や冷水塔による循環式冷却水などの淡水を用いる場合が多い。

熱交の伝熱管は、プロセス流体の腐食性が小さい場合は炭素鋼が、また、腐食性が有る場合はステンレス鋼が用いられことが多い。それらの材料を伝熱管として用いる場合に、冷却水側環境より炭素鋼製の場合は孔食状の腐食が、またステンレス鋼製の場合はすき間腐食を起点とする応力腐食割れ(Stress Corrosion Cracking、SCCと略す)が発生・伝播して、管肉厚を貫通して寿命に至る。

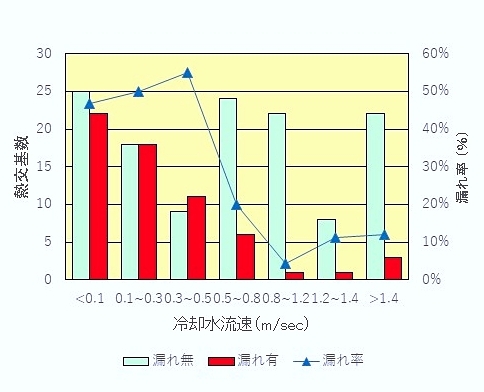

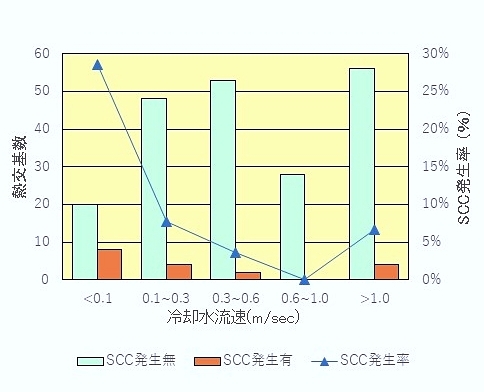

これらの損傷の発生に冷却水の流速が大きく関与している。実機実績の調査で炭素鋼製伝熱管の孔食状腐食による漏れ発生の冷却水流速依存性を図11)に、また、ステンレス鋼製伝熱管のSCC発生の冷却水流速依存性を図22)に示す。いずれの場合も冷却水流速が低下し、およそ0.3から0.5m/secを下回ると孔食状腐食による漏れやSCCの発生率が高くなることが明らかである。

すなわち「多管式熱交換器、冷却水の流速低下させるべからず」である。

図1 炭素鋼製熱交の冷却水流速による漏れ発生状況1)

図2 ステンレス鋼製熱交の冷却水流速による応力腐食割れ(SCC)発生状況2)

冷却水流速が低下した場合に、炭素鋼の孔食状腐食の発生・伝播が加速される原因は、流速が低いほど伝熱面表面にスケール、スライムおよびスラッジによる付着物が生じ易くなり、この付着物の着いた部分と着いていない部分で酸素濃淡電池(付着物下の腐食加速)が生じるためである。また、ステンレス鋼製伝熱管の場合も冷却水流速が低いほど、同様に金属表面に付着物が生じ易くなり、付着物下ですき間腐食発生とそれを起点とした応力腐食割れが発生するためである。

これらの腐食発生を抑制し熱交をより長く使用するためには、冷却水を管内側に流し、冷却水流速を0.5m/sec以上で1m/sec程度に維持できるように、設計や運転管理することが重要である。

参考文献

(1) 化学工学協会化学装置材料委員会編、「冷却水環境における軟鋼製熱交換器の使用実績データ

集」、化学工学協会(現学会)、P.45(1990)

(2) 中原正大、「第56回腐食防食シンポジウム」資料、腐食防食協会(現学会)、P.21(1984)

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。

.jpg)