「チタンと腐食する金属。接触して使用すべからず」

プロセス側環境で、チタンと腐食の発生している金属、例えばステンレス鋼を接触させて使用すると、以下の2種類の腐食と劣化の生ずる可能性がある。

i. ステンレス鋼にて異種金属接触腐食による腐食加速

ii. チタンの水素脆化

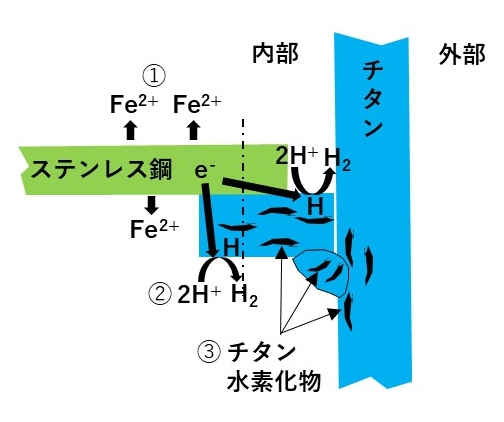

環境の腐食性によってi項のステンレス鋼の腐食加速が、使用上問題とならない程度に軽度であっても、ii項のチタンの水素脆化の発生する可能性がある。これは、模式図1)に例示するように、ステンレス鋼側の腐食にともない、チタン側で水素発生反応が加速され、それにより水素をチタンが吸収するためである。チタンに水素脆化が生ずると、その内部にチタンの水素化物が形成され脆化する。

①ステンレス鋼で腐食反応発生

②チタンで水素発生反応が加速

③チタンが水素を吸収し水素化物

を形成し脆化

図 容器でチタンとステンレス鋼を接触させ使用した場合のチタンの水素脆化の模式図1)

このため、腐食環境中でチタンと腐食の発生しているステンレス鋼を接触した状態で使用することを避けることが妥当である。ただし、硝酸環境など酸化性環境では、チタンとステンレス鋼を接触させて使用しても、カソード反応が水素発生反応でないため、チタンに水素脆化は発生しない。

チタンの水素脆化発生を抑制するためには、接触させる金属(図の例ではステンレス鋼)をチタンへ変更し異種金属接触状態を回避することが妥当である。また、実施可能であればチタンとステンレス鋼を絶縁することも、チタンの水素脆化の防止策となる。

参考文献

(1) 中原正大、「事例に学ぶ 化学プラントの材料損傷とその制御」、アマゾン、P.126(2024)

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。