「ステンレス鋼(SUS304、SUS316など)は、高温熱処理すべからず」

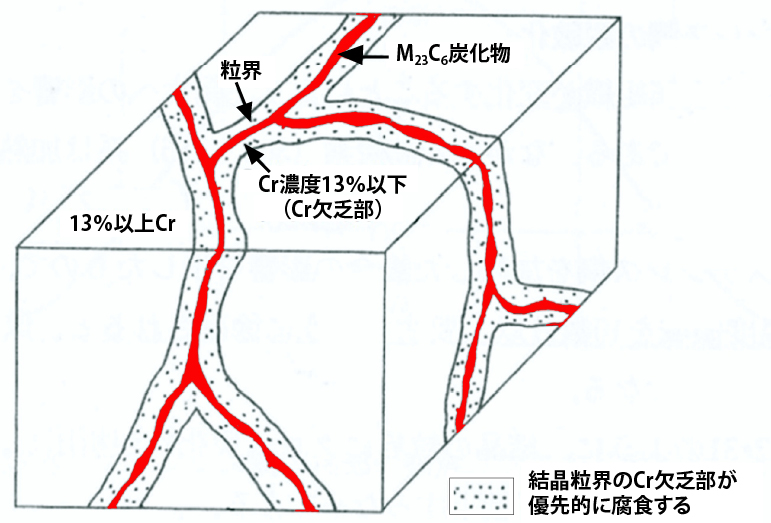

SUS304やSUS316等の汎用ステンレス鋼は、市販状態では「溶体化熱処理」と言って、高温から急冷された熱処理を受け、耐食成分であるクロム(Cr)が材料内に均一に存在する状態となっている。しかし、ステンレス鋼を用いて設備を製作する過程や、運転条件で400℃程度以上の熱履歴を受けると、図に模式的に示すように「鋭敏化」と呼ばれる、ステンレス鋼の結晶粒界近傍のCr濃度が低下し、粒界の耐食性が劣った状態になる場合がある。

ステンレス鋼に「鋭敏化」が生ずると、大気中や冷却水中などの多くの環境中で結晶粒界に沿った応力腐食割れの発生が発生する可能性が高く、また酸環境中では粒界腐食が発生したりする可能性が高い。

このため、ステンレス鋼が製作時や運転時に400℃以上の高温の熱履歴を受けないように注意する必要がある。

高温の熱履歴は、ボルト、ラップジョイント、T字管、鏡板などの部材の成型およびクラッドを用いた容器の製造過程で受ける可能性がある。また、運転条件でも400℃以上の運転期間がある場合には、鋭敏化の発生する可能性が高い。

鋭敏化抑制の対策としては、SUS304Lなどの低炭素ステンレス鋼や、SUS347などの安定化ステンレス鋼の採用など材料面からの対応が挙げられる。また、高温の熱履歴を受けた後に「溶体化処理」を行うことも対応となる。しかし、その場合に、部材、設備構造および設備の大きさにより、「溶体化処理」による変形や、急速な冷却ができず「鋭敏化」が回復しないなどが問題の生ずる可能性が高い。

また、製作後や高温運転後、ステンレス鋼に「鋭敏化」が生じていないかを、10%シュウ酸エッチング(JIS G0571)や電気化学的再活性化法(JIS G0580)により非破壊的に確認することも有効である。

図 ステンレス鋼の鋭敏化模式図

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。