装置材料、規格成分を満たすだけでは採用すべからず

ステンレス鋼などの金属材料を装置材料として採用する場合に、JIS等の規格成分を満たせば、規格内では同一の性能を示すと思われがちである。しかし、実際には、材料によって規格で規定されている成分の範囲が広く、その性能に大きな差のある場合がある。

例えば、最も標準的なステンレス鋼であるSUS304のJIS G 3459で規定されている炭素濃度は、0.03から0.08%である。

炭素濃度は、ステンレス鋼の代表的な耐食性の劣化現象である鋭敏化発生可能性に大きく影響する。ステンレス鋼に鋭敏化が発生すると、使用環境で粒界型応力腐食割れや粒界腐食が発生する。

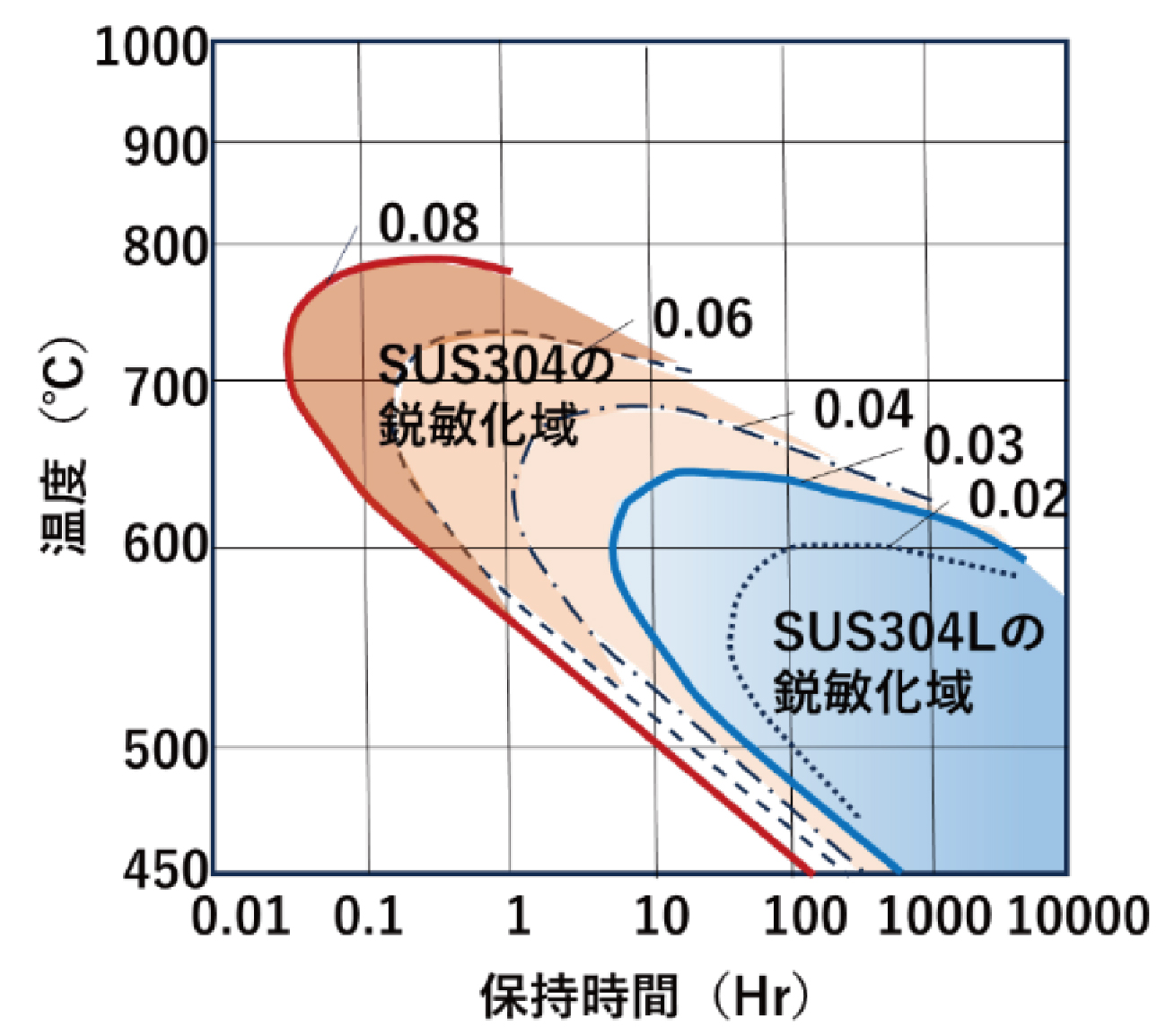

鋭敏化発生範囲の炭素濃度依存性を時間と温度領域で図1) に示す。この図で色塗りした範囲が鋭敏化の発生する条件である。これより、JIS規格上限の0.08%炭素程度の材料では短時間の高温熱履歴で鋭敏化が発生するが、規格下限の0.03%炭素程度の材料では、鋭敏化が1時間以上程度とより長時間の熱履歴でないと発生しないことが明らかである。

図 ステンレス鋼の鋭敏化発生条件の炭素濃度依存性1)

(図中の数字は炭素含有濃度。各線は炭素濃度の異なるステンレス鋼の鋭敏化範囲。これに著者加筆。赤系の領域がSUS304の鋭敏化範囲。青系の領域がSUS304Lの鋭敏化範囲)

この炭素濃度の差は、ステンレス鋼製配管を通常の条件で突合せ溶接した場合に、0.08%に近い炭素を含有したステンレス鋼では、通常の溶接条件での施工により溶接熱影響部に鋭敏化が発生するが、0.03%に近い炭素を含有したステンレス鋼では、通常の溶接で鋭敏化の発生することはほとんどない。

現状日本で市販されているステンレス鋼のほとんどで炭素濃度は、規格の下限に近い0.03から0.04%に制御されているとされている。しかし、海外では、炭素濃度が0.06%を超えるステンレス鋼が市販されている例もあるとされている。

すなわち、材料を選定したり、購入したりする場合に、単に規格を満たすだけではなく、その中で、例えばSUS304の場合に「炭素濃度が0.04%以下」の様に、成分範囲を指定して採用することが妥当である。

なお、ステンレス鋼の場合に単に炭素濃度だけではなく、溶体化処理と言われる熱処理も適切に行われているかも、確認して購入する必要がある。

以上の規格を満たすだけで材料を採用すべきでないケースは、単にステンレス鋼だけの問題ではなく、他の高温用材料や高張力鋼などでも確認が必要な場合がある。また、Cr、Moを含有する低合金鋼では、規格に規定されていない複数の不純物濃度が、使用段階での脆化に影響する場合もある。

このため、設備を設計する場合や購入する場合に、素材の性能に影響する成分や熱処理等で注意すべき項目がないか、材料メーカー、装置メーカーとも検討・協議し、必要に応じて購入仕様に反映させるなど、検収条件に規定する対応が必要である。

参考文献

(1)H.J. Rocha, DEW Tech. Ber. P.757 (1957)

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。