目次

国立大学法人 九州工業大学

支援研究員・客員教授

堀田 源治

九州工業大学、有明工業高等学校で教鞭をとる他に、堀田技術士事務所(ETC)の代表として企業向けコンサルタント活動(保全・安全・人材育成など)や学協会の委員・役員活動(日本技術士会、日本材料学会、日本設計工学会)を実施中。

資格:職業訓練指導員

1級技能士

技術士(機械部門)

博士(工学)

軸と軸受の立体静力学

前回はは複合的な荷重(力)が作用する場合の軸受負荷について調べたが、その作用面は図表-1(前号に掲載)のような平面(2次元)上におけるものであった。市販されている力学の教科書では平面における軸の反力の求め方に始終しているものが多いようである。しかし、我々が保全の現場で接する機械構造物は図表2のように3次元で構成されており、荷重の方向も3次元に渡っている。

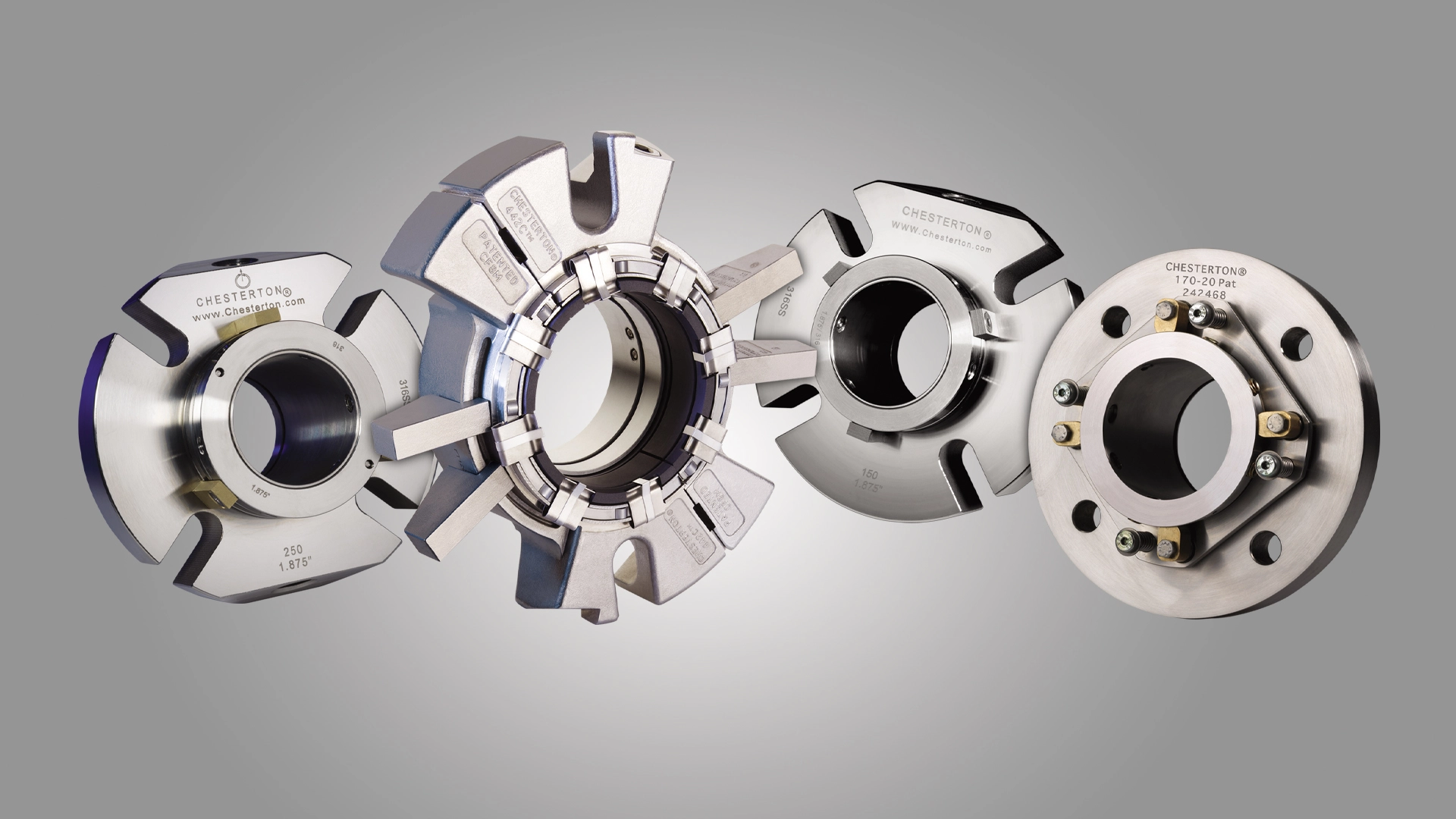

図表-1 平面上で軸に作用する荷重

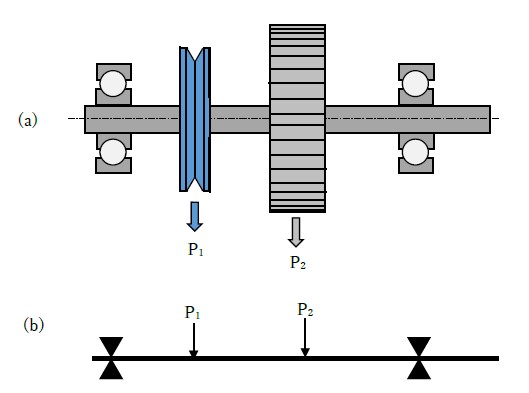

図表-2 立体構成の機構

このような3次元での力の釣合いを考えるのが立体静力学であり、玉掛けの釣合いにおいても少し触れた。軸受負荷(軸の反力)を求めるにあたり、平面静力学においては図表-1(b)のような軸(はり)と荷重と支点(軸受け)の線形図を描いて計算したが、立体静力学ではどのように考えれば良いのであろう。

我々が保全の仕事において異常(例えば転がり軸受の損傷)の原因を調べるためのトラブルシューティングとしての使用条件の明確化が必要になる。この場合、軸受に作用していた荷重の種類と荷重の作用の仕方を調べることになる。荷重の種類とは衝撃荷重、交番荷重、繰り返し荷重、静荷重などの区別のことである。また、荷重の作用の仕方とは、軸受けのどの場所にどの方向からどの位の大きさで作用していたか、ということで、力の作用点、方向、大きさについての立体的な把握が必要となる。

このために必要となるのが「力のベクトル」である。ベクトルと訊くと、途端に拒絶反応を示したくなるかもしれないが、立体静力学の問題の解法つまり、現場における実際の問題の解決には大変有力なものであるので、是非使い方を知っておきたい。

そこで、図表-2の問題について考える前に今回は「力のベクトル」とその使い方についてまとめてみたい。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。