.jpg)

“保全”とは

「計画保全」とは何だろうか?

その前に“保全”とは何かを、問いかけてみよう。

“保全”とは、“全き”を“保つ”の意味である。

現状復帰のための単なる修理をさしているのではない。関わる人たちが全員で、関わる技術力を駆使し、装置の安定稼働(=全き)を保つ、さらに変化に適宜に対応する、そして装置および周辺システムの能力を向上させることである。

現在の多様な装置構成や技術の進歩、装置が稼働し続ける時間軸、入れ替わる人間軸、リスクをも踏まえた影響度、さらには事業上の重要性を考えると、“保全”の位置付けは、非常に高まってきている。

保全に関わる人は、保全技術者と呼ばれる。現状復帰だけでも、高い技術力が要求されるが、“全きを保とう”とすると、広く深い技術力が要求される。これが技術者と呼ばれるゆえんだ。

「保全の役割」を改めて整理しておこう。

保全の役割は、“生産目標を達成するために必要な、設備の状態をつくり出すこと”である。その前提として、当然のことながら、“設備による事故や災害をゼロにすること”が求められる。このように、保全は、事業の収益性に直結した大きな役割を担っている。

「計画保全」とは

改めて問いかけてみよう。

「計画保全」とは何だろうか?

「計画保全」とは、読んで字のごとくならば、スケジュール通りに保全を行うこと、英語で言えばScheduled Maintenanceとなる。いつ実施するかの計画を立て、その日程にしたがって保全を行うことは、いわば、枝分かれのない一方通行の一本道と考えることができる。

しかしながら、「計画保全」は、“計画”そのものも、“保全”そのものも、ましてや“計画保全”も、そのような単純なものではない。

一本道を線として捉えてみよう。時にはベテランでも、一本道の始端部で、抜けのある「計画」を立てる可能性がある。

実行段階に相当する一本道の途中で、新たな情報を取り入れて、軌道修正することは簡単ではない。慣れない担当者は、道をしっかりたどることができない可能性が高い。

道の終端部に到達すると、その道は終わりとなり、担当者はそれで満足してしまう。最低限の記録は残るかもしれないが、次の改善策を考えることを期待できない。

ベテランの頭の中にあるScheduled Maintenanceは、大いに参考にはなるが、これだけに頼ることは得策ではない。まして、慣れないメンバーによる作業では、抜けが避けられず、品位の低い作業になってしまう。全体最適に程遠い保全になってしまう。

それではどうするのか?

ここで、日本プラントメンテナンス協会が強く提唱する「計画保全」が登場する。

「計画保全」とは、一言で言えば、“「仕組み」のもとで保全を行う”ことだ。英語ではPlanned Maintenanceと訳す。

「計画保全」は、単純ではないと前言したが、決して恐れる必要はない。われわれは、日々の保全を愚直に行えばよい。「仕組み」のもとでの、日々の愚直な保全対応の積み重ねが、結果的に、設備・人・費用・時間のうまく絡み合った「計画保全」の形となる。

技術者である保全マンは、現状に満足せず、よりよくしようとの欲求が常にある。日々新たな気付きがある、気がかりもある。新人や中途入社者は早々に大任を任されるメンバーに成長したいとの欲求がある。

真の故障原因を追求したい。次はスムーズにやりたい。抜けを防止したい。記録を残しておきたい。参考資料をすぐに取り出したい。皆に周知したい。組織のレベルを確認しておきたい。貢献度を肌で感じたい。管理者にうまく説明したい。メンバーそれぞれが、種々の場面で欲求を抱く。

これらの欲求すべてを、「計画保全」が解決してくれる。

保全の職務では、あらゆることに対し確実性が求められ、確実にできる「仕組み」が必要となる。

網羅性を担保できる。メリハリ対応できる。抜けを防止できる。慣れない人でも対応可能できる。保全品位を保つことができる。記録を漏れなく残すことができる。人財を育てることができる。長期的な視点で対応することができる。技術や人のレベルが毎年向上したい。

これらすべてを、「計画保全」が解決してくれる。

「計画保全」は、「仕組み」そのものだ。

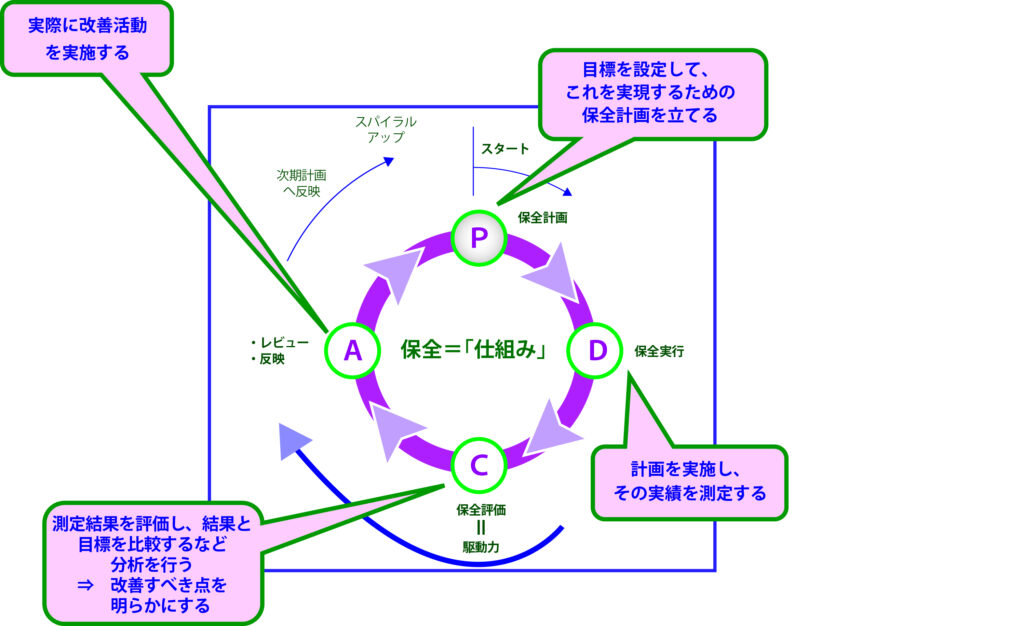

「計画保全の仕組み」は、「保全戦略」にもとづき実行内容を決める「保全計画(Plan)」から始まる。「保全計画」を受けて、確実な「保全実行(Do)」が実施される。この結果により「保全評価(Check)」が行われる。評価を受け、「保全基準・システムの修正・反映(Action)」を行い、次の「保全計画(Plan)」に結び付ける。このP・D・C・Aサイクルが、日常的に回る計画主導の保全の仕組みが「計画保全」である。

「計画保全」を推進し、「計画保全」が定着すると、多くの効能が期待できる。

装置の安定稼働が期待できる。保全コストの最適化が期待できる。保全人財のレベルアップやモチベーションアップが期待できる。経営陣と一体となった保全経営が期待できる。経営のロス・リスクの最小化が期待できる。

保全業務で重要なことは、業務が発生したら対応するということではなく、あらかじめ計画的に、事前に業務を設定する すなわち、“計画主導で保全を行う”ことであり、それを「計画保全」という。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。