「短期間の腐食試験結果、信ずるべからず」

腐食の発生を予測する場合に、試験片を溶液に浸しての腐食試験(浸漬試験とも言う)を行う場合が多い。その際に、早く腐食試験の結果を得たいために、例えば数時間や2から3日などの短期間の浸漬試験で、腐食速度を求める場合がある。

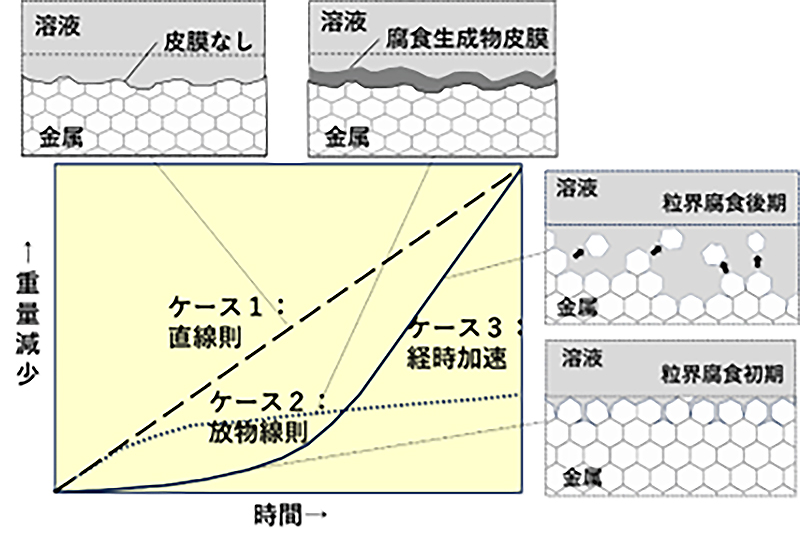

しかし、以下にケースを示す様に短期間の浸漬試験では、腐食の形態により実際の長期間での腐食速度を予測できないことがある。すなわち「短期間の腐食試験結果、信ずるべからず」である。

【ケース1】:硫酸溶液でのステンレス鋼の試験の様に、金属表面に皮膜をともなわない場合は、図1)のケース1の様に浸漬期間に比例して腐食が進行する。このため、この様な減肉量の変化を「直線則」と言う。この場合は、数時間から数日程度の比較的短時間での腐食試験の結果が、実機の様に長期間使用で得られる腐食速度と一致する。すなわち、この様な場合は、短期間の腐食試験の結果の再現性や信頼性が高いと言える。

【ケース2】:中性環境での炭素鋼の腐食の様に、金属表面にサビなどの腐食生成物皮膜が生ずる場合は、図の【ケース2】の様に時間に対して腐食減肉が放物線状に変化する。このため、この様な減肉量の変化を「放物線則」と言う。この場合は、短期間の腐食試験では、実機にように長期間の腐食に比較して、大きな腐食速度を示す。この場合は、腐食試験を異なる浸漬期間で実施し、腐食速度の経時変化を評価することが妥当である。この様な場合の適切な試験期間は、材料と環境の組み合わせにより異なるが、最低でも数日から1ヵ月程度は必要である。

【ケース3】:高温、高濃度の硝酸環境中でのステンレス鋼の様に、金属の結晶粒界に沿って腐食が発生する粒界腐食の場合は、図の【ケース3】の様に、初期に腐食減肉量が少なくとも、経時的に減肉量が増加する傾向を示す。この様な減肉傾向の一般的な呼び名は決まっていないが、「経時加速則」と言える。この場合は、短期間の腐食試験結果が、腐食速度を長期間の実機に比較して小さく評価してしまう。粒界腐食の場合の適切な試験期間は材料と環境の組み合わせによるが、最低でも1ヵ月から数ヵ月の浸漬試験を行い、粒界腐食の程度と合わせて腐食速度を評価することが妥当である。

なお、以前に紹介した「試験管内の腐食試験、結果を信用すべからず」(装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol2)の項で解説した様に、試験片表面に対して十分な溶液量を確保して、腐食による溶液変質の腐食への影響を避けることは、以上の試験期間とともに試験結果の信頼性を確保するために重要である。

図 腐食試験おける腐食減肉の経時変化と試験片断面の模式図

参考文献

(1)中原正大、「事例に学ぶ 化学プラントの材料損傷とその制御」、アマゾン、P.26(2024)

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。