国立大学法人 九州工業大学

支援研究員・客員教授

堀田 源治

九州工業大学、有明工業高等学校で教鞭をとる他に、堀田技術士事務所(ETC)の代表として企業向けコンサルタント活動(保全・安全・人材育成など)や学協会の委員・役員活動(日本技術士会、日本材料学会、日本設計工学会)を実施中。

資格:職業訓練指導員

1級技能士

技術士(機械部門)

博士(工学)

トラブルシューティングに必要な力の把握

設備の異常に対応すべくトラブルシューティングには力の把握がかかせない。つまり力の“力の作用点”、“力の作用方向”、力の大きさ”という力の3要素の把握である。すなわち力の把握ということは力のベクトルを調べることに他ならない。前回はベクトルの基本的事項についておさらいをしたので、今月は実際に力のベクトルの使い方について考えてみたい。

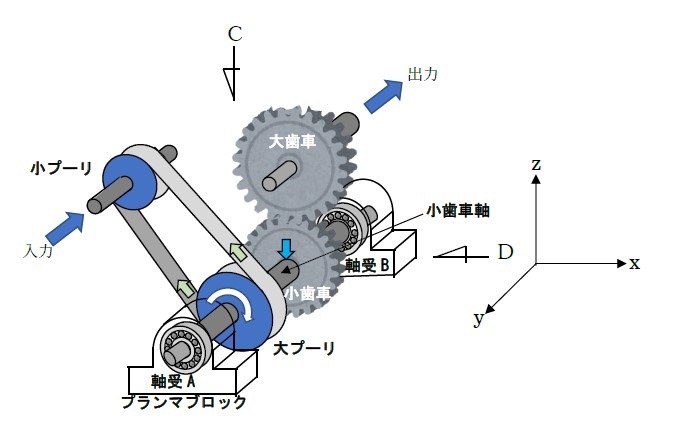

図表-1 立体構成の機構

【事例】

図表-1はSUS製スチールベルト伝動により、歯車を回転させてローラを回転させる装置の一部である。当初はゴム製ベルトを使用していたが、動力増強の要請に伴い、スチールベルトに変更をした経緯がある。大プーリと小歯車の軸は軸受Aと軸受B(いずれも単列深溝玉軸受け)で支持されているが、スチールベルトに変更後軸受Bに損傷が発生し易く、交換時期が早まった。歯車やベルトに損傷は見られないものの、軸受けBの寿命が短くなった原因を調べたい。そこで、力の釣合い計算を使って分析をすることにした。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。