計画と運用に位置付けられる“対策”とシステム次元での“改善”

前回は、労働安全衛生法から読み取られる“結果的な要求事項”として、マネジメントシステム構築の必然性を示した。さらに対策と改善の違いについて言及した。今回の標題である「リスクを低減する」は、労働安全衛生の標準的なテキスト2)4)(以下、標準テキストと略)にプロセスが示されているが、基本的にJIS Q 45001:2018/ISO:45001:20181)(以下、規格と表記)に対応しているので、触れておきたい。

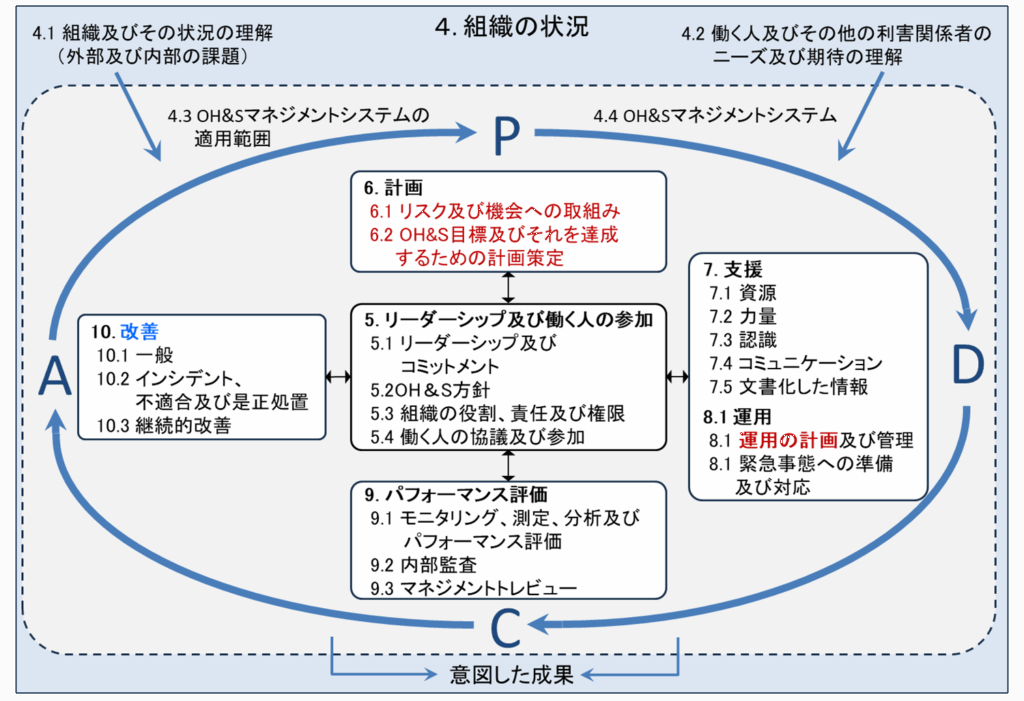

リスク評価を行った後にそのリスクを低減する措置=“対策”は、図表―1に示す「規格の構成」にある通り、「6.計画」の段階で策定され、「8.運用」で実行されるものである。改善の対象はリスクのレベルではなく、「10.改善」に示される通り、マネジメントシステムの不適合にある。リスクレベルが「看過できない」と確認されたならば、上手・下手によらず、行動すべきことは当然で、この対応は改善の範疇ではない。

図表―1 JIS Q 45001:2018/ISO45001:20181)の構成3)

手を尽くして対策を整えておいたはずなのに「インシデント」(たとえば災害)に至ってしまったならば、リスクの抽出、評価、対策立案・実行の一連の仕組みに問題があったと受け止め、これを是正することが改善である。筆者も安易に改善という言葉を用いてきたが、規格の示す意味はこのように受止められる(ECRSなどの活動やツールを否定する意図はないので、念のため)。

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。